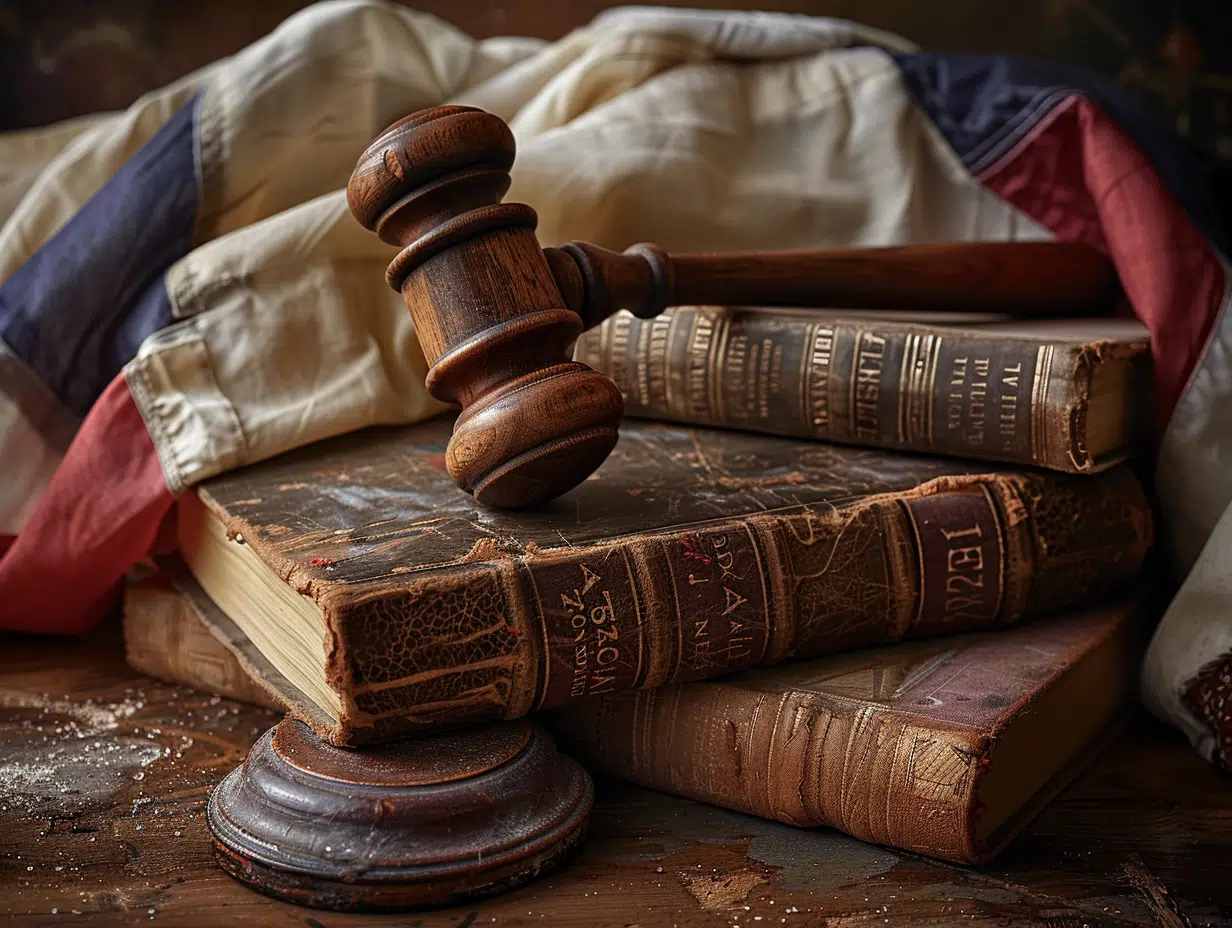

En 1942, le Conseil d’État a rendu une décision majeure avec l’arrêt Monpeurt, qui a profondément influencé le droit administratif français. Cette décision a marqué un tournant en affirmant la compétence de la juridiction administrative pour juger les actes des établissements publics professionnels, tels que les ordres professionnels. Avant cet arrêt, de telles entités bénéficiaient d’une certaine autonomie, échappant souvent au contrôle juridictionnel. L’impact de l’arrêt Monpeurt réside dans l’extension du contrôle de légalité aux actes de ces organisations, consolidant ainsi le rôle du Conseil d’État en tant que garant des principes administratifs et des libertés individuelles.

Plan de l'article

Genèse et contexte historique de l’arrêt Monpeurt

La France de 1942, plongée dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, est dirigée par le régime de Vichy, un gouvernement marqué par sa collaboration avec l’occupant nazi. C’est dans ce contexte oppressif que le Conseil d’État, institution historique française, se trouve face à un défi de taille : affirmer son indépendance et sa capacité à contrôler les décisions des organismes professionnels. L’Arrêt Monpeurt émerge alors comme une décision juridique fondamentale, façonnée par les circonstances de l’époque et destinée à marquer profondément la jurisprudence administrative.

A voir aussi : Délai d'obtention plus rapide pour carte d'identité ou passeport

L’affaire Monpeurt révèle l’urgence d’asseoir le principe de légalité malgré un contexte politique tendu. Le Conseil d’État a dû naviguer entre les pressions de Vichy et la nécessité d’assurer la régularité des actes des établissements publics professionnels. En statuant sur cette affaire, la haute juridiction administrative a non seulement démontré sa résilience, mais a aussi consolidé son rôle en tant que gardien des libertés face à un pouvoir exécutif tenté par l’autoritarisme.

L’impact de cette décision s’inscrit dans une période où la France est à la croisée des chemins, entre les traditions républicaines et l’assaut des doctrines totalitaires. L’impact droit administratif de l’Arrêt Monpeurt ne se limite pas à une simple évolution jurisprudentielle ; il incarne la résistance de la pensée juridique libre et le renforcement de l’état de droit en des temps où la justice et la légalité étaient mises à rude épreuve. Cet arrêt a donc servi de fondement à une redéfinition de la compétence du juge administratif, élément indispensable à la protection des droits individuels et collectifs.

A lire également : Isolation du sol de garage pour transformation en chambre: étapes et conseils

Les effets de l’arrêt Monpeurt sur le contrôle de l’administration par le juge administratif

L’Arrêt Monpeurt constitue un jalon essentiel dans la consolidation du contrôle juridictionnel de l’administration. Par cette décision, le Conseil d’État a réaffirmé avec fermeté le principe de légalité, pilier de l’ordre juridique français, qui commande que toute action administrative se conforme au droit. En conséquence, cet arrêt a renforcé la position du juge administratif comme arbitre impartial, capable de tempérer les ardeurs d’une administration tentée par l’excès.

Le Conseil d’État, par cet arrêt, a non seulement démontré sa capacité à agir en gardien de la légalité mais a aussi élargi sa compétence. Désormais, le juge administratif s’érige en rempart contre toute dérive autoritaire, veillant scrupuleusement à ce que les prérogatives de la puissance publique ne se muent en instruments de domination. Cet élargissement de compétence marque une étape décisive dans l’émancipation de la justice administrative et dans la protection des droits des administrés.

La portée de cet arrêt s’étend au-delà du cas d’espèce, car il a instauré un précédent jurisprudentiel influent. Le Conseil d’État, en s’appuyant sur l’Arrêt Monpeurt, a répété l’exigence d’un contrôle minutieux des décisions administratives, garantissant ainsi l’équilibre des pouvoirs et la primauté du droit. Ce contrôle s’impose désormais comme une composante inaliénable de la fonction juridictionnelle, indissociable de l’essence même de la démocratie française.

L’Arrêt Monpeurt a constitué un tournant décisif, façonnant le paysage juridique français. Par cet acte de jurisprudence, le Conseil d’État a non seulement réaffirmé sa vocation à veiller sur l’administration mais a aussi précisé les contours de l’obligation de celle-ci à se conformer strictement au cadre légal. Le principe de légalité, conforté par cet arrêt, continue de régir le rapport entre le citoyen et l’administration, préservant l’État de droit des excès potentiellement générés par l’exercice de la puissance publique.

L’arrêt Monpeurt et la redéfinition de la notion de service public

L’Arrêt Monpeurt, rendu dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale sous le régime de Vichy, a profondément impacté la conception du service public. Cette décision a mis en lumière la nécessité d’une gestion des services publics qui privilégie l’intérêt général, un principe jusqu’alors noyé dans les méandres des doctrines administratives.

Cette redéfinition s’articule autour de la mission de service public, qui doit transcender les logiques de profit pour se consacrer pleinement aux besoins de la population. Effectivement, l’Arrêt Monpeurt a posé les bases d’une vision du service public comme vecteur de cohésion sociale, éloigné des intérêts particuliers et résolument tourné vers l’intérêt général.

La portée de cet arrêt s’étend donc au-delà de la simple gestion administrative ; il a instauré un cadre dans lequel la notion de service public se voit dotée d’une dimension humaniste et sociale. Dès lors, la gestion des services publics ne peut se résumer à une logique de marché mais doit être imprégnée des valeurs d’équité et d’accessibilité universelle.

L’impact de l’Arrêt Monpeurt sur la notion de service public résonne encore aujourd’hui dans les salles d’audience des tribunaux administratifs. Il impose aux juges le devoir de veiller à ce que la gestion des services publics reste fidèle à cet idéal, garantissant ainsi que chaque citoyen bénéficie des prestations que l’État doit impérativement fournir dans le respect de ses engagements démocratiques.

Contribution de l’arrêt Monpeurt à l’évolution du droit administratif français

Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, l’Arrêt Monpeurt a marqué un tournant décisif au sein du droit administratif français. Rendu par le Conseil d’État en pleine période d’occupation, cet arrêt a redéfini les contours de l’autorité de la puissance publique. Considérez l’année 1942 non seulement comme un moment sombre de l’Histoire, mais aussi comme une époque où le droit, même contraint, a su réaffirmer ses principes fondateurs.

L’Arrêt Monpeurt a influencé la théorie de la puissance publique, en stipulant que ses prérogatives doivent être exercées dans le strict respect du principe de légalité. Cette décision a ainsi renforcé l’idée que toute action de l’administration doit se conformer aux normes juridiques en vigueur, une avancée significative pour la garantie des droits des administrés.

Cet arrêt a souligné la compétence du juge administratif pour contrôler les actions de l’administration. Le Conseil d’État, en sa qualité de juge suprême de l’ordre administratif, s’est vu confirmer son rôle fondamental de veilleur de l’équilibre entre les nécessités de l’administration et les droits des citoyens.

L’impact de l’Arrêt Monpeurt sur le droit administratif ne s’est pas limité aux frontières françaises. À travers ses principes, il a préparé le terrain pour une harmonisation avec le droit communautaire, anticipant les exigences d’une intégration européenne et la primauté du droit sur la volonté unilatérale des États. L’Arrêt Monpeurt demeure une pierre angulaire de notre système juridique, illustrant la perpétuelle évolution du droit au gré des aléas historiques.